|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#111 |

|

Новичок

Регистрация: 04.12.2008

Сообщений: 4

Репутация: 58

|

Танкисты Герои Советского Союза

http://redtanks.bos.ru/hero_1.htm Танкисты Дважды Герои Советского Союза http://redtanks.bos.ru/hero_2.htm

__________________

Да здравствует НКВД, верный страж Пролетарской Революции! |

|

|

|

|

|

#112 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

Гусев Василий Сергеевич

Герой Советкого Союза Род. 28 июля 1911 года в с. Кладбище, ныне в черте г. Сергач Нижегородской области. Русский. Токарь, председатель колхоза. "Парторг 24-го гвардейского воздушно-десантного полка гвардии старший лейтенант Гусев всегда находился в боевых порядках наступающих подразделений. В бою за село Анновка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области) поднял бойцов в штыковую атаку. 14 октября в бою за важную высоту лично подбил 4 фашистских танка и уничтожил десятки гитлеровцев. Погиб в этом бою. " http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7902 |

|

|

|

|

|

#113 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

Гусев Николай Андреевич

Полный кавалер ордена Славы Род. 9 мая 1920 года в д. Вонявино, ныне Пучежского р-на Ивановской обл. Работал помощником мастера ткацкого производства на льнокомбинате. Артиллерийский разведчик. Засёк, в т.ч. впереди расположения наших войск, под вражеским обстрелом, координаты множества огневых объектов противника. Под городом Трансау (Восточная Пруссия) вместе с пехотой отражал вражескую контратаку, уничтожив из личного оружия до десяти гитлеровцев. При вторичной контратаке остался на своем наблюдательном пункте и, когда к нему прорвались гитлеровцы, вызвал огонь батарей на себя, чем помог отразить контратаку противника и восстановить положение. " http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7903 |

|

|

|

|

|

#114 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

Во время нашествия Батыя небольшой городок Козельск оказал агрессору сопротивление такое, что вся многосотентысячная армия Батыя не могла его взять несколько недель -- на порядок дольше, чем такой крупный город, как Рязань и другие. Чудес не бывает -- Козельск в конце концов был захвачен и, по моде чингизидов, уничтожен дотла вместе со всеми его защитниками и жителями от мала до велика. Прозвав Козельск "Злым городом", Батый двинулся дальше на Русь ... Но Козельск стоил Батыю нескольких недель задержки ...

================================================== ===== Ныне под Козельском охраняет мир во всём мире простая советская дивизия РВСН, каждая из МБР с РГЧ которой забрасывает в соединённые штаны наиболее вероятного противника по 10 тонн кой-чаво из последних рядов таблицы Менделеева. |

|

|

|

|

|

#115 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

Рота (или батальон) связистов против полка десантников.

Арнольд (Адриан) Константинович МЕРИ Герой Советского Союза; награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, "Знак почёта", Дружбы народов, многими медалями. Род. 1 июля 1919 года в г. Таллине. Эстонец. Слесарь, столяр. В армии с 1940 г. "После отступления от Порхова части корпуса отошли на восточный берег реки Шелони, где заняли оборону. Утром 17 июля командование корпуса попыталось организовать наступление к северу и югу от Порхова, но безуспешно. Гитлеровцы уже успели сосредоточить в порховских окрестностях крупные силы. Во второй половине дня подразделения 24-го пехотного полка гитлеровцев форсировали реку Шелонь и начали развивать наступление южнее шоссе "Порхов - Дно". ... В тот страшный момент, когда чуть ли не прямо на окопы бойцов был сброшен немецкий десант, заместитель политрука учебной роты 415-го отдельного батальона связи А.К. Мери, единственный, не поддался панике, не дал захватить себя общему настроению страха, безумия. Он один встал перед бегущей из окопов толпой. И заставил ее остановиться, организовать оборону, отбросить врага. Осколком мины он был ранен в правую руку, но боевого поста не оставил." "Вблизи станции Дно фашистам удалось прорваться к штабу эстонской части. Собрав связистов, заместитель политрука Арнольд Мери повел их в бой. Враги залегли. Но у наших бойцов были на исходе патроны. Кто-то предложил отойти. Тогда Арнольд Мери крикнул: «Сейчас патроны будут!» Под сильным огнем он пробрался к месту, где хранились боеприпасы, и доставил ящик патронов. Бой продолжался. Несколько раз Мери был ранен, ему предложили уйти на перевязку. Он ответил: «Комсомольцы с поля боя не уходят». Лишь убедившись, что все атаки фашистов отбиты, Арнольд Мери разрешил сделать ему перевязку. " "...Враг наседал… Под градом мин и непрерывным автоматно-пулемётным огнём противника редели ряды бойцов. А.К. Мери был во второй раз ранен - осколком мины в бедро и колено. Истекая кровью, он не покинул поле боя. Для того, чтобы поднять боевой дух воинов, Мери организовал стрельбу по противнику залпами. Отходить нельзя было ни на шаг. Гитлеровцы, заметив отступление, сразу бы начали преследование. По примеру командира все оставались на своих местах… Батальон успешно справился с необычной для него боевой задачей. План гитлеровцев выйти к шоссе "Порхов - Дно" и уничтожить штаб 22-го стрелкового корпуса был сорван. Это было достигнуто благодаря отваге и решительности бойцов, которыми командовал старший политрук А.К. Мери." Фото http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1111 В молодости http://blokada.otrok.ru/biogr.php?l=13&n=1eak&t=1 После войны до 1949 г. -- первый секретарь ЛКСМ Эстонии. "в конце 1951 года в результате клеветы его исключают из рядов ВКП(б), отчисляют из ВПШ, лишают звания Героя Советского Союза и других государственных наград." Работал столяром, мастером. "В 1956 году по апелляции ХХ съезду КПСС Арнольд Константинович Мери был восстановлен в рядах КПСС. Было отменено решение о лишении его высшей степени отличия и государственных наград. " С 1960 г. политрук Мери стал зам. министра просвещения Эстонии. "На торжественном приёме для ветеранов 8 мая 2001 года А.К. Мери, обращаясь к собравшимся, произнёс: "Во всем мире разгром фашизма расценивается как спасение человечества если не от гибели, то от продолжительных страданий. Только в Эстонии и в Латвии борцы с фашизмом считаются преступниками и предателями. С конца 90-х годов эстонские неофашисты начали кампанию травли героя. В 2008 г. эстонский суд начал процесс по обвинению в депортации в 1949 г. [по-видимому, пособников фашистких оккупантов -- прим.А.Лексея]. "Мери объяснил, что действительно участвовал в мероприятиях по депортации людей с острова Хийумаа, но не в той роли, какую ему приписывает обвинение. Он утверждал, что меры были законными, поскольку основывались на законе, действовавшем в те годы." (Да и сейчас Советские законы действуют... Никто не отменял закона СССР от 1945 г. о том, что фашизм -- вне закона и срок давности на него не распространяется. Но, к сожалению, наши законы не применяются даже в России...) В России даже депутаты буржуазной Госдумы требуют остановить постыдное судилище над 88-летним ветераном Второй мировой войны, Героем Советского Союза Арнольдом Мери. Соответствующее обращение к европейским коллегам принято 23 мая 2008 г. на тысячном заседании нижней палаты. "Судебный процесс является чисто политическим заказом. Его цель - пересмотр итогов Второй мировой войны, дискредитация усилий государств антигитлеровской коалиции по спасению человечества от фашисткой чумы", - говорится в документе. Госдума обратилась к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Межпарламентскому союзу, парламенту Эстонии, Всемирной федерации ветеранов войны. Неофашистская эстонская юстиция в лице прокурора Сирье Хунта и судьи Марта Рейно, как могла, всячески издевалась над героем войны. В то же время Эстония ставила памятники ССовцам (но нашлись добрые люди, которые один такой утащили на тракторе в болото, а другой разбили) и принимала в качестве почётных гостей Эстонии немецких ССовцев, устраивала марши своих ССовцев, убивала эстонцев, осмелившихся препятствовать осквернению солдатской могилы в центре Таллина. Что взять, кроме анализа, со страны, Да будут прокляты вовек имена пособников фашистов! Герой Советского Союза Арнольд (Адриан) Мери умер ВЧЕРА, 27 марта 2009 года. Вечная ему память. Последний раз редактировалось А.Лексей; 28.03.2009 в 17:09. |

|

|

|

|

|

#116 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

Козьма Минин Захарьев "Сухорук"

(по другим источникам: Козьма Минович Захарьев-Сухорук, Козьма Захарьевич Минин "Сухорук" ) (Портрет http://www.rulex.ru/rpg/portraits/23/23605.htm) На гражданке -- торговец мясом. Воевал под началом воеводы Алябьева. С 1611 г. -- земский староста Нижнего Новгорода. Организатор народного ополчения против польских и западноевропейских (немецких, шведских и др.) оккупантов и примкнувших к ним отдельных несознательных личностей из числа братьев-славян. Личным примером побуждал к пожертвованиям для Ополчения. Соратник воеводы Дмитрия Михайловича, князя Пожарского (портрет http://rulex.ru/01160802.htm ). Казначей Ополчения. Член правительства Всероссийского ополчения, начальник тылового обеспечения. Успешно командовал отрядом в битве против Ходкевича. С 1613 г. думный дворянин, с 1615 г. член боярской коллегии. http://www.rulex.ru/rpg/persons/180/180958.htm Памятник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BE%D0%BC%D1%83 |

|

|

|

|

|

#117 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

КУРАКИН Евгений Фёдорович

Род. 10.06.1925. Фото http://www.cheladmin.ru/pages/88.php , в молодости http://www.kirovka.ru/enc/index.php?id=1060 . Слесарь-фрезеровщик. В новогоднюю ночь 31.12.1941/01.01.1942 г. 16-летний рабочий Женя Куракин усовершенствовал технологию обработки деталей кое-чего, в результате производительность труда выросла в 4 (четыре) раза. Завод, на котором производили это самое кое-что, имел порядковый № 541, около 10 тысяч работников, подчинялся Наркомату вооружений. Он был образован на базе эвакуированных в Челябинск Ворошиловградского, Калининского и Тульского оружейных заводов. Занимал много капитальных корпусов, рассредоточенных на пространстве в несколько квадратных километров, в т.ч. в корпусах педагогического, агроинженерного университетов, в нескольких других зданиях по ул. Спартака (ныне пр. Ленина) и др. Выпускал патроны для винтовок СВТ, пулемётные ленты и др. Ликвидирован 2.09.1945 г., тем не менее, некоторые занимавшиеся им здания были расконсервированы только в 80-е -- 90-е гг. (ныне концертные залы, дома культуры). Общее количество произведённых за войну патронов и др. продукции до сих пор засекречено. В 1943 ушел добровольцем на фронт. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны. После демобилизации -- на комсомольской работе. С 1948 г. -- инженер. С 1954 г. -- главный инженер в зоне освоения целинных земель, директор совх. "Новый Урал" Варненского р-на Челябинской обл. В 1968–73 зав. сектором с.-х. отдела ЦК КПСС. С 1973 по 1988 гг. - председатель Челябинского облисполкома. Последний раз редактировалось А.Лексей; 07.05.2009 в 17:50. |

|

|

|

|

|

#118 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

ВАРЕННИКОВ Валентин

Герой Советского Союза Товарищи, 7 мая умер генерал Варенников. Тот, который отказался от амнистии и в суде доказал, что ГКЧП был законным, конституционым органом власти. Следовательно, противостоявшие ему ельциноиды были антизаконным органом власти. Доступ к сайту биографий Героев Советского Союза сегодня отсутствует, искалки тормозят дико. Прошу товарищей срочно составить здесь его биографию по примерам выше. |

|

|

|

|

|

#119 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

Специальная тема о Валентине Ивановиче Варенникове

http://www.kprf.org/showthread-t_4980.html Род. 15 декабря 1923 г., в г. Краснодаре. Фото http://www.kprf.org/attachment.php?a...0&d=1241634514 Участник Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 год. Член ВКП(б) (КПСС) с 1944 г. http://news.km.ru/varennikov/dossier В августе 1941 года Валентин Варенников окончил среднюю школу в Армавире и был призван в Красную Армию. В 1942 году окончил ускоренные курсы Черкасского военно-пехотного училища. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Командиром взвода, а затем командиром батареи сражался в Сталинграде 79 дней и ночей. После Сталинградской эпопеи в составе 8-й гвардейской армии участвовал в кровопролитных сражениях за Левобережную Украину, особенно отличившись в боях под Изюмом и при форсировании Днепра – это Юго-Западный, а затем 3-й Украинский фронты. В 1943 году старший лейтенант Варенников был назначен заместителем командира 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии по артиллерии. В этой должности он успешно участвовал в боях от Северного Донца до форсирования Днестра и в ожесточённых боях на Днестровском плацдарме в районе Бендер, Шерпены. Когда 8-я гвардейская армия была переброшена на 1-й Белорусский фронт, Варенников со своим полком участвовал в знаменитой операции «Багратион», в прорыве вражеской обороны западнее Ковеля, громил и гнал гитлеровцев с южных земель Белоруссии. В конце июля и начале августа 1944 года вступил на польскую землю и вёл бои за овладение плацдармом на Висле. Там был ранен, лечился в госпитале. Спустя четыре месяца вернулся в родной полк и уже в середине января 1945 года участвовал в мощном (досрочном – по просьбе союзников, терпевших поражение в Арденнах) наступлении советских войск с Вислы на Запад. Немецко-фашистское командование вынуждено было перебросить из района Арденн 13 полнокровных дивизий (в том числе все танковые) и всю боевую авиацию на Восточный фронт. Наше наступление, по сути, спасло союзников от разгрома. В конце января Варенников со своим полком вступил на немецкую землю. Наши войска вели бои за плацдарм в районе города Кюстрина на Одере. В марте 1945 года Варенников был в третий раз ранен. А в апреле-мае уже в звании капитана он принимал непосредственное участие в грандиозной Берлинской операции. Артиллерийским огнём своего полка с Кюстринского плацдарма он вместе со своими братьями по оружию крушил мощную оборону врага, сопротивлявшегося с яростью обречённого зверя. Штурмовал Зееловские высоты, на плечах поверженных и ослеплённых прожекторами гитлеровцев ворвался в фашистское логово. Утром 2 мая со своим полком он уже был в здании рейхстага в Берлине, над которым гордо развевалось Победное советское Знамя. До безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии оставались считанные дни. Начальник почётного караула, знаменосец парада Победы. В 1954-1964, окончив академию им.Фрунзе, служит в Северном военном округе. Участвовал в действиях зарубежной группы советских войск в Германии, Анголе, Сирии, Эфиопии и Афганистане. В 1967 году Варенников окончил с золотой медалью Военную академию Генерального штаба и вернулся на Север. Теперь уже командиром армейского корпуса в Архангельске. Через два года был назначен командующим 3-й ударной армией в ГСВГ. Это было самое крупное объединение в Советских Вооружённых Силах, включающее 5 дивизий, из них 4 танковые, несколько бригад и отдельных полков. Она насчитывала 75 тысяч солдат и офицеров и имела на вооружении 2500 танков. Эта армия была мощным и надёжным щитом СССР и всех стран – участниц Варшавского Договора перед блоком НАТО. Через два года 3-я ударная армия стала лучшим по всем показателям объединением в ГСВГ. 1973—1979 гг. — командующий войсками Краснознамённого Прикарпатского военного округа. 1979—1984 гг. — начальник Главного управления, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С конца 1984 по февраль 1989 года был руководителем представительства Министерства обороны СССР в республике Афганистан, руководил боевыми действиями и строительством национальных вооружённых сил Афганистана. В 1986 г. - главный организатор работ воинских частей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1988 года за успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество и героизм генералу армии Варенникову Валентину Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. 1989—1991 гг. — главнокомандующий Сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР, член Совета обороны СССР. Лауреат Ленинской премии (1990, за участие в изобретении оружия). В июле 1991 года подписал обращение «Слово к народу». Активно поддержал ГКЧП, обеспечив в августовские дни спокойствие и порядок на Украине. В феврале 1994 года лица, проходившие по делу ГКЧП (в т.ч. Ельцин и Горбачёв), были амнистированы Государственной думой в обмен (!) на роспуск (!!) парламентской комиссии по расследованию (!!!) трагических событий сентября–октября 1993 года -- ельцинско-грачёвского вооружённого мятежа против Советской власти, статья УК "Насильственное удержание власти лицом, отстранённым от власти", а Ельцин был отстранён от власти квалифицированным большинством Верховного Совета РСФСР. В 1994 единственным из обвиняемых по делу ГКЧП отказался принять амнистию, предстал перед судом и был оправдан за отсутствием состава преступления. Генпрокуратура опротестовала решение суда. Президиум Верховного суда РФ повторно судил и оправдательный приговор оставил в силе. В истории навсегда останутся слова Валентина Варенникова, обращенные к организаторам судилища над ним: «Вот что я хочу уже сейчас заявить моим обвинителям, пользуясь их методом — до суда! Да, я выступил против мрака и позора, которые обрушились на нашу Державу. Но разве можно было дальше спокойно смотреть, как разваливается страна, ее оборона, как нищает народ, рассыпается экономика, льется кровь в межнациональных столкновениях, расцветает преступность, как растлевают российских девушек — будущих матерей, как их продают в рабство за звонкую монету? Разве можно было дальше терпеть унижение нашей страны, холуйство и пресмыкательство перед Западом? Судите меня — я против всего этого! Против растления, уничтожения своего народа! Против падения нашего Отечества! Найдите самую суровую статью за спасение человеческой души. Я буду только гордиться этим! Осудите меня и за то, что я не предал слезы вдов, оплакивающих воинов-мужей, павших на полях сражений Великой Отечественной. Вам, поправшим мораль и человеческое достоинство, подвиги наших предков и отцов будет, на сей раз, легко избрать мне любую меру наказания. Судите меня! Не жалейте! Ибо вас будут судить принародно, начиная с Горбачева. Судите, что чудом остался в живых и под Сталинградом, и на Зееловских высотах, и при штурме Берлина, что прошел на Параде Победы через Красную площадь! Покарайте меня и за то, что 4 года выводил к матерям и невестам сыновей — воинов из Афганистана. Что ж, судите! А мало будет — припомните мне и Чернобыль! Вас, мои обвинители, я там не видел. Во всех случаях свой крест я буду нести с достоинством. Чиста моя совесть перед Россией и народом». Награждён орденом «За военные заслуги», двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Кутузова I степени, тремя — Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, тридцатью медалями СССР, а также более чем двадцатью иностранными орденами и медалями. Герой Советского Союза. Лауреат Ленинской премии, премии имени В.И.Вернадского «За особый вклад в развитии России» (2000), Международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность» (2002), Международной премии имени М.А.Шолохова (2002). Умер 6 мая 2009 г. А дело его правое живёт и будет доведено до победного конца! =============================== Генерал Варенников: "Во время Сталинграда мир, затаив дыхание, ждал, что будет. Или мы сдадим город, и тогда Турция вступает в войну и Япония открывает фронт на Дальнем Востоке. Или же мы удержим Сталинград. Удержали и провели контрнаступление. Потери Германии были огромными – в Сталинградской битве они потеряли полтора миллиона человек. Три дня Германия была в трауре». «В течение двух лет Германия захватила всю Европу. На войну с нами работала вся промышленность Европы. Немцы добывали угля в 5 раз больше, чем мы, давали в 3 раза больше стали. Но при этом мы в 3 раза больше производили техники, вооружения и боеприпасов. Меньше добывали, располагали меньшими ресурсами – а производили больше! Летом 42-го немецкая разведка доложила Гитлеру, что русские производят в месяц тысячу танков. Гитлер отбросил это донесение, назвав его недостоверным. Он был прав, потому что в месяц мы производили не одну, а две тысячи танков, полторы тысячи самолетов, десятки тысяч орудий и минометов. К слову, сейчас мы не можем заказать для нашей армии сто танков в год. Кудрин говорит, что нет на это денег. Не можем заказать десять самолетов и вертолетов. Заказали всего один или два вертолета." Зато есть деньги на яхты, футболистов, фонтаны пива, по 50 тысяч в год на каждого чеченца, аки манна небесная, и на милостыню бедным разоряющимся банкирам за счёт госбюджета. Последний раз редактировалось А.Лексей; 19.05.2009 в 18:15. |

|

|

|

|

|

#120 |

|

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Адрес: Урал

Сообщений: 26,033

Репутация: 2569

|

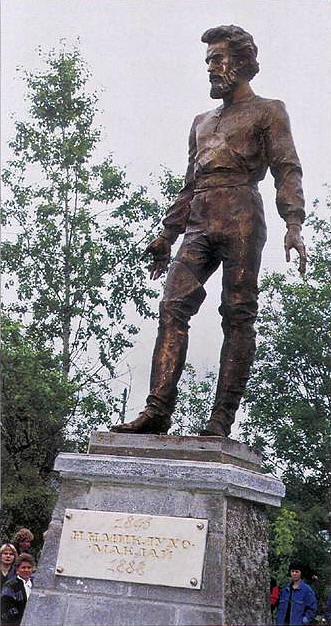

Николай Николаевич МИКЛУХО-МАКЛАЙ

Величайший этнограф мира, антирасист. Фото http://www.peoples.ru/science/travellers/nikolay_miklukho-maklay/photo.html http://www.rulex.ru/rpg/portraits/23/23582.htm http://www.rulex.ru/rpg/portraits/26/26775.htm http://www.ice-nut.ru/info/info064.htm Род. 5 (17) июля 1846 г. в с. Языково-Рождественское Боровичского уезда Новгородской губернии. (День рождения Миклухо-Маклая -- профессиональный праздник этнографов !) Русский. Дворянин. Учился в Санкт-Петербургском университете на физ.-мат. факультете, после отчисления за революционную деятельность -- с 1864 г. на философском факультете в Гейдельбергском ун.-те (Германия), на медицинском факультете Лейпцигского и Йенского университетов. В качестве ассистента профессора зоологии Йенского университета Геккеля путешествовал в Африку, на Канары, на Красное море. http://www.intravels.ru/2009/03/mikluxo-part2/ В 1869 г. по его инициативе открыта Севастопольская морская биостанция. "Чем ближе узнавал Геккеля Миклухо-Маклай, тем все более противоречивые чувства им овладевали. Сверкающий ум выдающегося натуралиста! Его имя навсегда останется в науке. Это ему, сверхпрозорливому Геккелю, принадлежит мысль о существовании в историческом прошлом промежуточной формы между обезьяной и человеком - питекантропа. Но был и другой Геккель, которого не любил Миклухо-Маклай. Иногда того словно подменяли, и он начинал говорить такое, что у Николая не вызывало понимания. А именно: в природе существует естественный отбор, и в борьбе за существование побеждает наиболее приспособленный, сильный - выдающаяся белая раса. Маклай возражал. Былой теплоты во взаимоотношениях с учителем не стало." http://www.ice-nut.ru/info/info064.htm Научные работы Миклухо-Маклая в области биологии и этнографии привлекли большое внимание научной общественности. При великом содействии адмирала Литке и вел. князя Константина снаряжена экспедиция, в которой Николаю Николаевичу отведена главная роль. В 1870 году году на военном корабле «Витязь» он отправляется в Новую Гвинею. На северо-восточном берегу (ныне "Берег Миклухо-Маклая", залив Астролябии) он проводит два года за изучением быта, обычаев, религиозных обрядов папуасов. Отношение знакомых и учёных коллег к такой затее было, мягко говоря, скептическим, вроде "поехал к дикарям, людоедам", тем более что значительная часть тогдашних европейских антропологов считала папуасов не людьми, а полуобезьянами. Но Миклухо-Маклай был человек незаурядной храбрости и научной чести. Он был глубоко убежден, что человечество -- сколь бы ни было оно разнообразно по расовым признакам -- представляет один вид, что оно, следовательно, едино. "Меня интересует вопрос: как изменяется внешний облик человека под влиянием различных условий жизни. Я беру исходную группу жизни, так сказать, эталон, а затем изучаю все разновидности этой группы и объясняю появление этих разновидностей влиянием условий жизни, отличных от новогвинейских. Это же так просто! Я хочу доказать, что ствол у человечества один, а расы -- лишь производное. Человечество - это одна порода, а не несколько несравнимых пород, как утверждают полигенисты Я хочу доказать видовое единство ныне живущего человечества. Все расы равноценны, нет рас низших, нет рас избранных..." 20 сентября 1871 года Миклухо-Маклай высадился на берегу залива Астролябия, близ селения Бонга, на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Племена и селения были здесь разобщены и постоянно враждовали друг с другом; каждый чужеземец, будь он белый или черный, считался нежелательным гостем. Несмотря на то, что эта земля была открыта уже более трехсот лет назад, только некоторые из ее берегов посещались мореплавателями. Истинные размеры острова никому не были известны, а страна в целом оставалась совершенно неисследованной. Тропический, влажный лихорадочный климат, многочисленные рифы, легенды о свирепости туземцев-людоедов лучше всего охраняли это место от вторжения белых колонизаторов. Номинально Новая Гвинея принадлежала Голландии и Англии. На самом же деле внутри страны не бывал еще ни один европеец. Бухта Астролябии, куда направлялся "Витязь", была открыта в 1827 г. Дюмон-Дюрвилем. Но французский мореплаватель не рискнул зайти сюда и, тем более, - высадиться на берег. 27 сентября 1871 года он написал прощальную записку: “Милая, дорогая мать и сестра! Я у моей цели. Остаюсь на год в Новой Гвинее. Труда будет много, но надеюсь на успех. До свидания и не забывайте”… Туземцы встретили пришельцев неприветливо, все жестами указывали на море, требуя отъезда. "Доходило дело даже до того, что они почти ежедневно ради потехи пускали стрелы, которые пролетали очень близко от меня", - писал Миклухо-Маклай. Встреча Миклухо-Маклая с папуасами была исключительно своеобразной: они окружили путешественника, потрясая копьями и другим оружием в непосредственной близости, «Исключая двух или трех царапин, никто не решался нанести мне тяжелую рану – диких ставил в тупик мой неизменный индифферентизм». Он понял, что если бы они действительно хотели убить его, то давно бы уже сделали это, он не стал пугать их, а снял ботинки, лёг под пальмой и ... уснул. Папуасы поняли, что пришелец, во-первых, их не боится, во-вторых, ничем не угрожает им. Проснувшись, Миклухо-Маклай увидел сидящих близ него папуасов, ожидающих, когда он проснётся, своё оружие они уже спрятали. Постепенно он стал практически своим человеком в деревне, составил словарь местного языка, сделал много рисунков с натуры, описания местных обычаев. Миклухо-Маклай лечил папуасов, давал им полезные советы. Вскоре жители селений полюбили Миклухо-Маклая, называя "Тамо-рус" - "русский человек". Позднее по всему побережью прошел слух, что Миклухо-Маклай не только "Тамо-рус", но и "Караан-тамо" - "человек с луны" или "лунный человек". Главное, что он доказал всем учёным скептикам, что папуасы -- несомненно, люди, привёл много аргументов в опровержение расизма. Начатые на Новой Гвинее наблюдения Миклухо-Маклай продолжает на Филиппинах, в Индонезии, на юго-западном берегу Новой Гвинеи, на полуострове Малакка и островах Океании. Именно он открыл для людей мир неолита, последний массив самобытной архаичной культуры, еще не затронутой европейской цивилизацией. И, очутившись в каменном веке, всеми силами старался познать незнакомую жизнь, полную загадок и тайн. Представьте себе одинокого человека, затерянного в этом зеленом аду, отрезанного невообразимыми пространствами от всего цивилизованного мира. Его спутники Бой и Ульсон тяжело больны, мечутся в бреду. У Боя - сильная опухоль паховых лимфатических желез, и он скоро умрет. Швед уже третий месяц не встает с постели - лихорадка отняла у него остатки мужества. Да и у самого Маклая дела идут прескверно - лихорадка, без конца лихорадка. Кончилось продовольствие, муравьи и плесень привели в негодность жилище, одежду и обувь. Сквозь бред он слышит однообразные удары туземного барабана - барума, пронзительный протяжный вой, крики людей... К декабрю 1872 г., когда за ними пришел русский корвет "Изумруд", папуасы успели так привязаться к Маклаю, что даже не хотели отпускать, обещали построить новый дом, предлагали взять жену. Путешественник же обещал своим новым друзьям вернуться, И свое обещание он сдержит. Папуасов подкупила доброта русского пришельца - "каарам-тамо" - "человека с Луны", всегда готового придти на помощь. В декабре 1872 года в залив Астролябия зашел русский клипер "Изумруд" под командой Кумани. Папуасы торжественно проводили "Тамо-руса". Воспользовавшись заходом "Изумруда" в Манилу, он в Лимайских горах находит чернокожих негритосов, тайна происхождения которых еще не была разгадана. Рост их не превышал 1 метра 44 сантиметров ("негритосы" по-испански - "маленькие негры"). Здесь, на Филиппинах, Миклухо-Маклай совершил новое крупное открытие: негритосы вовсе не негры! Обычай, язык и другие признаки бесспорно указывали на их родство с папуасами. В декабре 1873 года он совершил второе путешествие на Новую Гвинею (берег Папуа-Ковиай). На этот раз Маклай поселился на мысе Айва. Во время одной из экскурсий в глубь острова малайские пираты напали на деревню, где жил Маклай, убили папуасов и разграбили имущество исследователя. Маклай, подобно герою вестерна, в одиночку арестовал атамана, на глазах его вооруженных коллег, а, вернувшись в Батавию, подал рапорт генерал-губернатору о разбойничьих нападениях малайцев на папуасов и работорговле. В 1874 году Миклухо-Маклай отправился в путешествие по Малаккскому полуострову. Таинственные племена, обитающие внутри Малаккского полуострова, туземцы называют "оран-утан" ("человек леса"). Миклухо-Маклай отправился искать диких оранов. Первых "оран-утанов" Миклухо-Маклай встретил в лесах, на верховьях речки Палон. Пугливые, низкорослые, чернокожие люди проводили ночи на деревьях. Все их имущество состояло из тряпья на бедрах и ножа. Они скитались в диких лесах, давали своим детям имена в честь деревьев, добывали камфору, которую выменивали у малайцев на ножи и ткани. И они ничем не походили на малайцев, ростом напоминали негритосов Филиппин, а обликом - папуасов Новой Гвинеи. Миклухо-Маклай сделал достоянием науки места обитания меланезийцев Малакки, их облик, образ жизни, верования и язык. В 1875 году Николай Николаевич в Бейтензорге закончил заметки о странствиях среди "людей леса". К тому времени русские картографы уже нанесли на карту Новой Гвинеи гору Миклухо-Маклая, близ залива Астролябии. Это был как бы прижизненный памятник - редкая честь для ученых. В 1876-1877 годах он совершил путешествие в западную Микронезию и северную Меланезию, посетив острова Палау, Вуап (Яп) и архипелаг Адмиралтейства. В июне 1876 г. годах ученый снова вернулся к тому же племени папуасов. Матросы выгрузили припасы, ящики, бочки, подарки для папуасов. Все старые знакомые были живы. Папуасы очень радушно приняли "Тамо-русо". До сих пор в Папуа Новой Гвинее день прихода Миклухо-Маклая отмечается как национальный праздник. На прощание он созвал папуасов из всех окрестных деревень и предупредил их, что белые люди могут оказаться работорговцами и пиратами. Впоследствии популярностью Миклухо-Маклая пытались воспользоваться разнообразные проходимцы, вроде Отто Фриша http://www.hrono.ru/biograf/mikluho.html . Здоровье, пошатнувшееся во влажных тропических и экваториальных местностях, Николай Николаевич уехал лечить в Сингапур и Австралию. В Австралии по предложению Н.Н. Миклухо-Маклая и при содействии австралийского учёного У.Маклея основана Морская биологическая станция в заливе Уотсонз-Бэй. В 1879—1880 годах Миклухо-Маклай совершает экспедицию на острова Меланезии, в частности на остров Новая Каледония, и в очередной раз посещает северо-восточный берег Новой Гвинеи. "Активность Миклухо-Маклая вызывала у англичан беспокойство, которое усилилось после появления в 1882 году у берегов Австралии русской военной эскадры Авраамия Асланбекова. После этого мельбурнская газета «Аргус» задалась вопросом, «не связана ли крейсировка русской эскадры по водам Южного полушария с пребыванием Миклухо-Маклая в Австралии? Не имеет ли Россия видов на Новую Гвинею?»." В 1882 году учёный возвращается в Россию. В планы Миклухо-Маклая входили строительство морской станции и русского поселения на северо-восточном побережье Новой Гвинеи. Миклухо-Маклай предлагал и свою программу экономических и социальных преобразований жизни островитян. Аудиенция у Александра III не принесла результатов. Планы учёного было отвергнуты, но ему удалось решить вопросы погашения долгов и получить финансовые средства на дальнейшие исследования и издание собственных трудов. В 1883 году Миклухо-Маклай покидает Россию и возвращается в Австралию. В Батавии он встречает российский корвет «Скобелев» (новое название корвета «Витязь») и не может отказать себе в желании вновь посетить "берег Маклая", куда намеревался зайти командир корабля адмирал Копытов. Несколько дней, с 17 марта по 23 марта, Миклухо-Маклай проводит в знакомых местах. Учёный даже договорился с жителями острова Сегу о строительстве своего дома на острове Мегаспена. В 1884 году он женится на Маргарите Робертсон, дочери крупного землевладельца и политического деятеля Нового Южного Уэльса, который пять раз назначался премьер-министром. Защищая берег Маклая и острова Океании от аннексии иностранных держав, Миклухо-Маклай пытался вести большую политическую игру: он стремился столкнуть лбами двух хищников, погрязших во внешнеполитических амбициях, - Англию и Германию, используя противоречия между ними. Поэтому он без устали пишет письма Бисмарку, Гладстону и Дерби. "После того, как в 1885 году залив Астролябии посетило немецкое коммерческое судно и спустившийся ненадолго на берег чиновник водрузил там германский флаг, объявив тем самым установление немецкого протектората, Маклай понял, что надо переходить к решительным действиям. Он направил гневную телеграмму Бисмарку и уведомил об этом императора Александра III: «Мельбурн 9 янв. 1885 Ваше императорское величество! Принужденный несправедливым захватом Германиею берега Маклая в Новой Гвинее, я послал сегодня утром телеграмму князю Бисмарку в Берлин, заявляющую, что туземцы отвергают германскую аннексию. Осмеливаюсь надеяться, что Ваше императорское величество одобрит этот шаг (…) и всепокорнейше прошу о даровании туземцам Берега Маклая российского покровительства, признав его независимым». " "...получил высочайшее разрешение поднять на Берегу Маклая русский государственный флаг". "...число желающих [потенциальных русских колонистов на Берег Маклая] все увеличивалось и вскоре перевалило за 2000 человек. " Отчасти ему удалось реализовать свой план - на некоторое время папуасов оставили в покое. Но лишь на время. В 1886 году году учёный вновь возвращается в Россию и снова предлагает императору «Проект Берега Маклая» как противодействие колонизации острова Германией. В 1886 Миклухо-Маклай внес предложение о создании на Новой Гвинее русских поселений, которые в народническом духе призваны были воплотить идеал русских общин-артелей. Однако и эта попытка не принесла желаемого результата. 2 апреля 1888 года великий ученый скончался в клинике Вилие в Санкт-Петербурге. Именем его назван Институт антропологии и этнографии Российской академии наук. В его честь существует национальный праздник в Папуа Новой Гвинее и профессиональный праздник этнографов. ===================================== ЛИТЕРАТУРА В 1947 году режиссером А. Е. Разумным снят художественный фильм «Миклухо-Маклай». http://www.peoples.ru/science/travellers/nikolay_miklukho-maklay/index.html http://www.intravels.ru/2009/03/mikluxo-part4/ http://www.intravels.ru/2009/03/mikluxo-part3/ http://www.intravels.ru/2009/03/mikluxo-part1/ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений в 6-ти томах. Марков С. И. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. — В сб.: Великие русские люди. М.: Молодая гвардия, 1984 Путилов Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. М.: Наука, 1981 Бутинов Н. А., Бутинова М. С. Образ Н. Н. Миклухо-Маклая в мифологии папуасов Новой Гвинеи // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-летия профессора М. И. Шахновича. Серия «Мыслители». Выпуск № 8. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — C. 300. http://www.hrono.ru/biograf/mikluho.html ================================================== = Некто Фёдор Погодин страдает помесью графомании и копрофагии и посему обмазывает калом всякого великого человека, не обошёл он своим особым вниманием и Н.Н. Миклухо-Маклая, 90% его многостраничной статьи по"священо" выискиванию того, чем Миклухо-Маклая можно было бы упрекнуть. В литературе США и Великобритании и примкнувших к ним имеются очень наглые фальсификации истории. Простейший тип фальсификации -- выдача Н.Н. Миклухо-Маклая за австралийца шотландского прооисхождения У.Маклея по фонетическому сходству фамилий. Тем более что в музее Маклея установлен бюст ещё и Миклухо-Маклая как коллеги Маклея. В СМИ, вещающих на Папуа Новую Гвинею, англоязычные источники называют великого этнографа попросту Маклаем и даже Мак-Лаем, якобы шотландцем. Более того, эта же мысль назойливо проводится и в СМИ и учебных задачах ("Джоанна Мак-Лай купила билет в Новую Гвинею...") и пособиях, имеющих своей целью аудиторию папуасов, украинцев и русских. В сборнике исторических анекдотов "Википедии" проводится эта же мысль, причём издание имеет наглость выдавать выдумку английских колонизаторов и примкнувшего к ним г-на Столицына за "семейное предание", http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BB.D0.B8.D0.B8. Цитата оттуда: "Далёкие предки Миклухи были из запорожских казаков. Когда Богдан Хмельницкий поднял в 1648 году Украину на войну с поляками, Миклухи одними из первых встали под знамёна гетмана. Они храбро бились рядом с Богданом, и в известной битве под Жёлтыми Водами, отличился казак из Стародубского полка по фамилии Миклуха, которого звали Грицко. Как гласит старинное фамильное предание Миклухо-Маклаев [вымышленное, см. далее опровержение], дошедшее до наших дней, Грицко взял в плен шотландского рыцаря Микаэля Мак-Лая, по бедности нанявшегося в польское войско. Мак-Лай прижился в семье Миклух и позже породнился с ними, женившись на сестре Грицко Ганне. Для того, чтобы сыграть свадьбу, Микаэлю пришлось принять православие. Из соединения двух фамилий возникла новая — Миклухо-Маклаи. Но казаки по-прежнему продолжали именоваться просто Миклухами и только во второй половине XIX века Николай Николаевич Миклуха (сын начальника вокзала), будучи студентом за границей, вернул фамилии полное написание — Миклухо-Маклай. Несмотря на то, что они породнились с шотландским рыцарем, Миклухи и в XVIII веке оставались рядовыми казаками. В конце века один из Миклух, Степан, участвовал в русско-турецкой войне 1787—1792 годов. Отличился он при взятии войсками под руководством А. В. Суворова сильнейшей турецкой крепости Очаков. Степан первый взобрался на стену и водрузил там знамя, и за свой подвиг получил чин хорунжего, и вскоре был пожалован от П. С. Потёмкина дворянством и материально-правовое положение несколько изменилось. Правда, дворянство не прибавило особого богатства в семье Миклух, они по-прежнему оставалась небогатыми. Только обзавелись новым хутором под Стародубом." Цитата закончена. Отметим, что выдумку проанглийских фальсификаторов Википедия выдаёт за "семейное предание". А что же на самом деле было, что же на самом деле гласит семейное предание? Один из Братьев Николая Николаевича, Михаил, носил фамилию Миклуха, другой, Владимир, -- Миклухо-Маклай. Сам Николай Николаевич в детстве носил фамилию Миклуха, в Лейпциге он сменил фамилию на Миклухо-Маклай http://www.intravels.ru/2009/03/mikluxo-part1/. Википедия же уверяет, что якобы "Вторая часть фамилии знаменитого путешественника добавилась позже, после его экспедиций в Австралию", но это не есть правда. Отец -- Николай Ильич Миклуха, дворянин, инженер путей сообщения. Дед -- Илья Захарович Миклуха, дворянин, участвовал в войне 1812 года, будучи офицером Низовского полка казачьих войск, дослужился до чина премьер-майора, был тяжело ранен в битве при Березине. Прадед -- Степан Миклуха, получивший наследное дворянство и чин хорунжего за свой подвиг при взятии турецкой крепости Очаков в 1788 г., уроженец Черниговщины, а точнее, Стародубского уезда, села Чубковичи (ныне Стародубский р-н Брянской обл.). (Я вот только не понял, почему в Википедии дед -- Илья Захарович, а прадед -- Степан.) Так вот, -- берём биографию великого этнографа в ежегоднике "Глобус" за 70-е годы, -- один из пращуров нашего героя, казак Охрим, имел прозвище "Макуха" ("жмых"), в кампанию присвоения фамилий ставшее письменной фамилией Охрима и его потомков. Его потомок Степан, герой Очакова, кроме фамилии Макуха, имел ещё и своё устное прозвище "махлай" (букв. - "вислоухий", перен. - "недотёпа"). Свежеиспечённый дворянин писаться в официальных документах "вислоухим жмыхом" не хотел и переделал "макуху" в непонятную никому "Миклуху", а "махлай" -- на аглицкий манер "Маклай", а для пущей оригинальности стал писать их через чёрточку. А для досужих любопытствующих братьев по разуму из дворянского классу, в лорнетах и пудреных париках, позолоченных штанах, с родословной от Рюрика, на худой конец -- от Карла, Яфета и Адама, картавящих на аглицкий, немецкий или французский манер, он был вынужден выдумать притчу о "благородном шотландском" происхождении, приведённую выше г-ном Столицыным и Википедией. ===================================== Как-то раз его друг туземец Саул спросил: "Скажи, Маклай, можешь ли ты умереть, как все мы?" Ученый не хотел потерять своего влияния на папуасов. Ведь ему не рез удавалось удерживать их от военных стычек и от других поступков, которые им же наносили вред. Что ответить? Обмануть? Нет, этого он не мог. И ученый принял опасное, но мудрое решение. Он взял в руки копье, протянул его Саулу и спокойно сказал: "Посмотри, может ли Маклай умереть". "Недоумевавший Саул, хотя и понял смысл моего предложения, но даже не поднял копья и заговорил: «Арен, арен!» (нет, нет!)».  Маклай много лет работал и на Новой Гвинее, и на островах Меланезии в Тихом океане. Он не раз болел тропической лихорадкой и рано умер - в 43 года. Память о замечательном ученом жива на берегу, получившем его имя - Берег Маклая. Места, где стояли его хижины, огорожены, и шелестят на ветру посаженные им пальмы... Последний раз редактировалось А.Лексей; 19.05.2009 в 17:50. |

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Ужасы Советского тоталитаризма! | Эок | Преимущества и недостатки СССР | 673 | 09.10.2017 14:00 |

| 85 лет со дня провозглашения Советского Союза | Admin | Обсуждение статей из красного интернета | 0 | 28.12.2007 07:50 |

| В наших сердцах всегда будут жить герои октября 1993 года | Admin | Акции протеста в России | 9 | 30.10.2007 19:45 |

| Путин хочет стать президентом Союза | В. Иванова | Обсуждение статей из красного интернета | 0 | 04.09.2007 19:46 |